Альтруист это кто: Кто такой альтруист? Что такое альтруизм?

Альтруизм и его основные причины — Блог Викиум

Чаще всего считается, что альтруизм – это активность человека, основанная на бескорыстной заботе о благополучии других. Но так ли бескорыстны альтруисты? Зачем они приносят в жертву себя и свои выгоды ради других? Может, ими движут иные мотивы, о которых никто не знает? Разберемся, что значит альтруизм, и каковы его основные причины.

Ради блага других или ради себя?

Данное понятие в психологии появилось благодаря философу Огюсту Конту. Он определял альтруизм как воплощение принципа «жить ради других». А подобную форму поведения в социальной среде объяснял высшей человечностью альтруистов и их стремлением к гуманизации общества. То есть, по мнению философа, альтруизм – это именно бескорыстная активность. Однако на самом деле психологи трактуют термин по-разному, в зависимости от собственного отношения к данному проявлению. Тот, кто убежден в отсутствии корысти, и сам в какой-то степени является альтруистом, может предложить множество обоснований альтруистического поведения в формате «ради других». Если же человек не склонен себе в ущерб помогать другим, он отстаивает корыстные мотивы альтруистов. На основании этого выделяют несколько теорий происхождения социального альтруизма.

Если же человек не склонен себе в ущерб помогать другим, он отстаивает корыстные мотивы альтруистов. На основании этого выделяют несколько теорий происхождения социального альтруизма.

«Корыстные» и «бескорыстные» причины (теории) альтруизма

Когда человеком движет выгода, которая может быть открытой или скрытой, осознаваемой или неосознаваемой, говорят о корыстном виде альтруизма. Если же человек не преследует собственной выгоды, то альтруистическое поведение называют бескорыстным.

Если мы говорим о наличии корысти, то выделяют такие теории происхождения альтруизма:

- Социальный обмен.

Любые взаимодействия или взаимоотношения в обществе дают результат каждой стороне – мысли, чувства, эмоции. Так, с этой точки зрения альтруизм представляет собой обмен «психологическими услугами». Альтруист получает признание, любовь, уважение, расположение или что-то иное, важное для него. Выходит, что он поступает с определенным расчетом. Однако это он может и не осознавать.

- Замаскированный эгоизм.

Эта теория предполагает, что альтруистическим поведением человек пытается удовлетворить эго. Помощь другим позволяет самоутвердиться, обрести гордость за свои поступки, почувствовать расположение тех, кто помощь получает. С этой точки зрения личность может удовлетворять своей активностью и другие индивидуальные потребности.

Бескорыстные мотивы описывают такие теории:

- Эмпатия.

Альтруистическое поведение может быть обосновано естественной способностью человека сочувствовать и сопереживать окружающим. Однако считается, что в современном обществе эмпатичность – весьма редкое качество.

- Следование социальной норме.

Правила религии или нормы социальной ответственности определенного общества могут диктовать людям манеру поведения. По этой причине тоже может развиваться альтруизм.

Как видно, действия альтруистов не всегда бескорыстны.

Альтруизм в корпоративной среде

На предприятиях и в компаниях часто можно наблюдать альтруистическое поведение сотрудников. При этом в их активности, как правило, есть корыстные мотивы. Они обычно лежат на поверхности и носят прагматический характер. Выполнять какие-то просьбы и задачи работники могут по таким причинам:

При этом в их активности, как правило, есть корыстные мотивы. Они обычно лежат на поверхности и носят прагматический характер. Выполнять какие-то просьбы и задачи работники могут по таким причинам:

- рассчитывают на взаимную помощь;

- помогают в ответ;

- пытаются удовлетворить собственные амбиции.

Практически никогда в коллективе не оказывают помощь ради душевного и эмоционального комфорта.

Взаимосвязь альтруизма и эгоизма

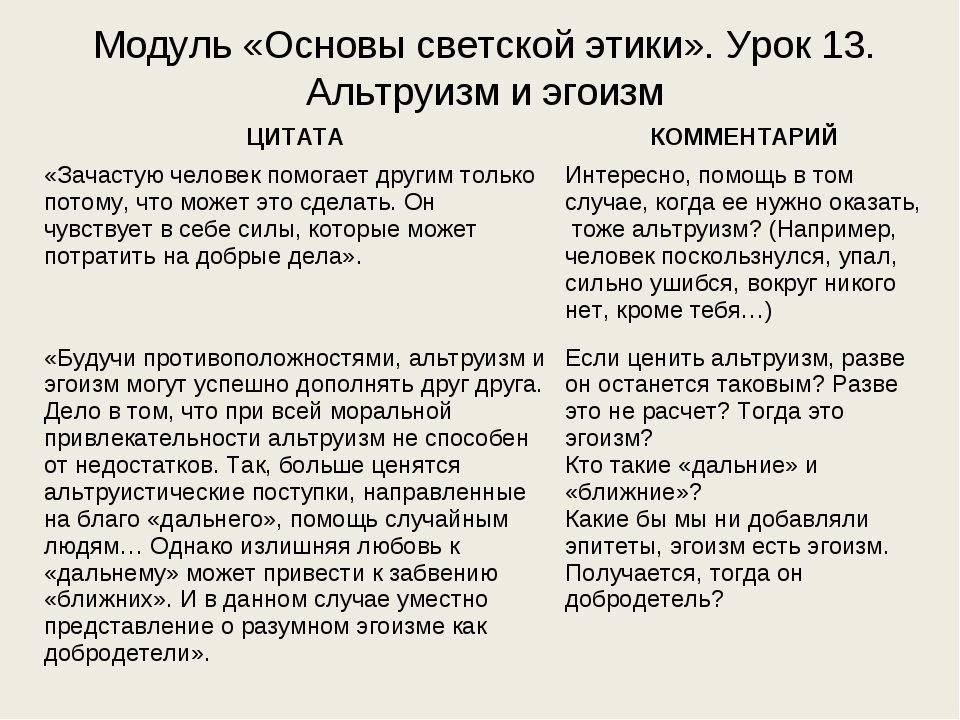

Было бы не совсем правильно противопоставлять эти два понятия. Эгоизм может проявляться по-разному: либо человек ставит себя выше других и открыто это показывает, либо просто ему не интересны другие, а только собственное «»Я«». А альтруизм часто помогает человеку защищать свое эго. Он может потакать его потребностям, которые бывают явными и скрытыми, прятать негативные мысли за добрыми поступками, удовлетворять амбиции. Активность во благо других и помощь в ущерб себе чаще всего выгодны альтруисту. Хотя эту выгоду он не всегда осознает.

Помогать и делать добрые поступки, конечно, хорошо. Но делать это, чтобы заполнить эмоциональные дыры или скрыть плохие мысли, не стоит. Избавляться от негатива следует, изменяя и развивая собственное мышление. Например, Викиум предлагает курс «Детоксикация мозга», который направлен на избавление от токсичных мыслей.

Альтруизм — экономическая этимология

Altruism, 利他主义

Альтруизм – это слово, которое было сконструировано сознательно. Сознательно потому, что появилось потребность в понятии, противоположном по смыслу понятию эгоизм. Сконструировано как французское слово – его автором стал французский мыслитель.

Во второй половине 19 века слово заимствуется русским языком.

Альтруизм — бескорыстная забота о благе других людей. Это действие на пользу другим. Это готовность пожертвовать своими интересами ради интересов других. Это жизнь для других и ради других.

Такое понимание альтруизма соответствует и первичному значению слова. Французское слово altruisme идет от латинского корня alteri — другой. Индоевропейские истоки al- за пределами, на другой стороне. Английское alter – менять, делать другим.

Французское слово altruisme идет от латинского корня alteri — другой. Индоевропейские истоки al- за пределами, на другой стороне. Английское alter – менять, делать другим.

Поскольку альтруизм — бескорыстная помощь другим, помощь без вознаграждения, то альтруистические действия не вписываются в формат экономических отношений. Они не соответствуют образу человека экономического. Но только на первый взгляд.

Фундаментальные работы Беккера показали, что альтруизм, наряду с эгоизмом и завистью зависть, — звенья одной и той же цепи. Они описывают одно и тоже явление. Это явление — зависимость функций полезности разных людей. Если зависимость отрицательная – одному тем лучше, чем хуже другому – то мы имеем дело с завистью. Если зависимость нулевая, то перед нами чистой воды эгоизм. Если зависимость положительная — то это и есть альтруизм. Его самый наглядный пример – зависимость функций полезности матери и ребенка.

Роль альтруизма как специфического типа мотивации раскрывается в знаменитой «теореме об испорченном ребенке«. Если ребенок действительно «испорчен» и движим исключительно эгоистическими мотивами, то в семье, глава которой – альтруист, этот ребенок будет демонстрировать альтруистическое поведение. Другими словами, «испорченный ребенок» будет мотивирован учитывать интересы других, максимизировать выпуск специфических потребительских семейных благ. Почему?

Если ребенок действительно «испорчен» и движим исключительно эгоистическими мотивами, то в семье, глава которой – альтруист, этот ребенок будет демонстрировать альтруистическое поведение. Другими словами, «испорченный ребенок» будет мотивирован учитывать интересы других, максимизировать выпуск специфических потребительских семейных благ. Почему?

Потому что если прирост его потребления будет достигаться за счет падения потребления другого члена семьи, то глава семьи неизбежно перераспределит бюджет семьи таким образом, чтобы сокращение уровня потребления затронуло всех примерно в равной степени. Трансферты для «испорченного ребенка» сократятся, он останется в проигрыше. Предвидя подобное развитие событий, он станет воздерживаться от любых действий, наносящих ущерб другим ее членам семьи.

Вывод — альтруизм главы семьи стимулирует солидарное поведение других и максимизирует общий уровень благосостояния. Если так, то альтруистические семьи более конкурентоспособны в процессе естественного отбора.

Почему альтруистическое поведение не преобладает на рынке? Не потому что альтруизм чужд предпринимательству. Благотворительность, социальная ответственность бизнеса показывают – рынок и альтруизм – не антиподы. Проблема в том, что на рынке альтруизм менее эффективен, чем эгоизм. Проблема и в том, что денежные трансферты больше отвечают интересам получателей, чем выплаты в натуре через снижение цен. Как увеличить объемы трансфертов? Единственным способом — через максимизацию прибыли, то есть через эгоистическое поведение.

Какое отношение может иметь концепция альтруизма к экономической, в том числе региональной политике? Самое прямое. Исследования ВЦИОМ, к результатам которых мы будем относиться, конечно же, предельно осторожно, показывают, что в России наблюдается дефицит альтруизма. Альтруистов и эгоистов в стране примерно равное число, которое в сумме примерно в двое меньше завистников. Эта пропорция зависит от степени комфортности проживания в том или ином регионе. Так, в Уральском федеральном округе доля альтруистов составляет 32,1% против 11,0% в Дальневосточном округе. Почему так? Убедительный ответ пока не найден.

Так, в Уральском федеральном округе доля альтруистов составляет 32,1% против 11,0% в Дальневосточном округе. Почему так? Убедительный ответ пока не найден.

Категория:

Связанные понятия:

Дефицит, Мотивация, Семья, Трансферт, Эгоизм,

Deficit, Egoism, Family, Motivation, Transfert

Гедонист или эффективный альтруист? – Новости – Научно-образовательный портал IQ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Консеквенциализм — семейство этических теорий, утверждающих, что нравственность нашего поступка определяется его последствиями. Чаще всего он принимает традиционную форму утилитаризма: хорошо то, что приносит удовольствие (или позволяет избежать страданий), плохо то, что приносит страдание (или лишает возможности получить удовольствие). Некоторые философы считают, что это наиболее «естественное» понимание нравственности, и, вероятно, консеквенциализм — наиболее влиятельная академическая этика современности. Даже если человек никогда не слышал слов «утилитаризм» и «консеквенциализм», многие моральные решения он будет интуитивно принимать в рамках именно этой концепции.

Даже если человек никогда не слышал слов «утилитаризм» и «консеквенциализм», многие моральные решения он будет интуитивно принимать в рамках именно этой концепции.

В рамках проекта, посвященного классике и классикам этической теории, студенты и аспиранты НИУ ВШЭ под руководством А.А. Плешкова и К.А. Левинсона разбирались с классиками утилитаризма и переводили классические тексты Иеремии Бентама, Джона Стюарта Милля, Джона Смарта и Питера Сингера. А потом подготовили тест, чтобы каждый мог узнать, какой он утилитарист. Проверите себя?

Расшифровка результатов:

Гедонистический утилитаризм действия

Вы считаете, что польза всякого действия измеряется объемом полученного от него удовольствия. Как правило, Вы следуете общепринятым правилам морали, но считаете их лишь полезными житейскими советами, которые всё же можно нарушить, если того требуют конкретные обстоятельства. Моральные правила полезны тем, что указывают на наиболее вероятные действия других людей — эта информация помогает Вам рассчитывать последствия своего выбора.

Ваша позиция близка, например, идеям Иеремии Бентама, знаменитого английского философа XIX века и одного из основоположников утилитаризма, а также Джона Смарта, влиятельного аналитического философа второй половины XX века.

Гедонистический утилитаризм правил

Вы строго следуете правилам морали и убеждены, что каждый наш моральный выбор должен оцениваться именно с точки зрения соответствия подобающему правилу. Оценивать необходимо только возможные эффекты применения самих правил, а не каждый поступок. Для Вас определенное действие может быть морально приемлемым и желаемым, даже если оно не несет наибольшую пользу для наибольшего числа людей — важно, чтобы оно не подрывало существующие моральные принципы.

В Вашей позиции гедонистические принципы Иеремии Бентама и Джона Стюарта Милля сочетаются с идеями, близкими, например, Джону Остину и Стивену Тулмину.

Идеалистический утилитаризм действия

Высшей ценностью обладают не конкретные реакции наших чувств, наши чувственные ощущения, а определенные состояния ума, связанные с коммуникативными и эстетическими возможностями человека (например, красота, дружба, свобода). Как правило, Вы следуете общепринятым правилам морали, но считаете их лишь полезными житейскими советами, которые всё же можно нарушить, если того требуют конкретные условия отдельного морального выбора. Моральные правила полезны Вам тем, что указывают на наиболее вероятные действия других людей — эта информация помогает Вам рассчитывать последствия своего выбора.

Как правило, Вы следуете общепринятым правилам морали, но считаете их лишь полезными житейскими советами, которые всё же можно нарушить, если того требуют конкретные условия отдельного морального выбора. Моральные правила полезны Вам тем, что указывают на наиболее вероятные действия других людей — эта информация помогает Вам рассчитывать последствия своего выбора.

Ваша позиция близка, например, идеям Джорджа Эдварда Мура, влиятельного аналитического философа конца XIX — начала XX века.

Идеалистический утилитаризм правил

Высшей ценностью обладают не конкретные реакции наших чувств, наши чувственные ощущения, а определенные состояния ума, связанные с коммуникативными и эстетическими возможностями человека (например, красота, дружба, свобода). Вы строго следуете правилам морали и убеждены, что каждый наш моральный выбор должен оцениваться только с точки зрения соответствия подобающему правилу. Оценивать необходимо только возможные эффекты применения самих правил. Для Вас определенное действие может быть морально приемлемым и желаемым, даже если оно не несет наибольшую пользу для наибольшего числа людей — важно только, чтобы оно не подрывало существующие моральные принципы.

Для Вас определенное действие может быть морально приемлемым и желаемым, даже если оно не несет наибольшую пользу для наибольшего числа людей — важно только, чтобы оно не подрывало существующие моральные принципы.

Ваша позиция близка, например, идеям Стивена Тулмина, влиятельного аналитического философа.

Эффективный альтруизм

Вам близки принципы эффективного альтруизма — этической позиции, которую разрабатывает, например, австралийский философ Питер Сингер. Сторонники этой позиции считают, что помощь другим (выражающаяся преимущественно в благотворительности) — это наша моральная обязанность, а не дело, которое следует выполнять по желанию. Кроме того, они утверждают, что мы должны равным образом стремиться к предотвращению страданий всех живых существ.

Также читайте

Авторы теста:

Анна Верниковская, аспирантка Школы философии НИУ ВШЭ

Валерия Кудряшова, аспирантка Школы философии НИУ ВШЭ, стажер-исследователь Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А. В. Полетаева (ИГИТИ) НИУ ВШЭ

В. Полетаева (ИГИТИ) НИУ ВШЭ

Санжар Акаев, бакалавр программы Политология НИУ ВШЭ

Екатерина Паршина, бакалавр Школы философии НИУ ВШЭ

Александр Морозов, бакалавр программы Мировая экономика НИУ ВШЭ

Татьяна Алексанова, магистрантка Школы философии НИУ ВШЭ

Максим Воробьев, аспирант Школы философии НИУ ВШЭ

Алексей Плешков, директор Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А. В. Полетаева (ИГИТИ) НИУ ВШЭ, доцент Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ

16 сентября, 2020 г.

Подпишись на IQ.HSE

Кто такой альтруист?

Итак, давайте разберемся, что значит быть альтруистом. Как говорят в простонародье, альтруист – это человек, в характере которого присутствует неутолимое желание всем помогать и угождать в ущерб даже своим личным желаниям и потребностям. В психологии, альтруизм (от лат. alter — другой) описывается как жертвенность и безвозмездная любовь к другому человеку.

И все бы казалось прозаично понятно – на таких индивидуумах должен держаться социум, но не так все просто.

Какие качества личности характерны для альтруиста?

Альтруист всегда подаст руку помощи: он примчится посреди ночи, чтобы поддержать друга, переведет бабушку через дорогу, купит плачущему ребенку леденец, и, в конце концов, ссадит с дерева запуганного котенка.

Такие люди мягкие и спокойные, они не пытаются много говорить о себе – чаще слушать. Их выделяет из толпы чрезмерная скромность. Они всегда радуются успехами других, и эта заинтересованность в судьбе окружающих – неподдельная, искренняя. Они никогда не повысят голос. Они укажут на свою вину, если ее там и близко не было.

Когда дают обещания, всегда их выполняют, не зависимо от того, удобно это им или нет. Такой человек никогда не подведет и не предаст.

И, как ни печально, но такими людьми очень часто пользуются.

Эгоист и альтруист – две противоположности

Используют альтруистов эгоисты – сильные личности, которые как раз таки на подсознательном и сознательном уровне желают удовлетворить свои потребности любыми доступными способами. Эгоисты не учитывают интересы других. Они, правда, могут завуалировать, что делают что-то во благо ближнего, но конечная цель – это добиться своего в ущерб чужим желаниям и возможностям. Эгоист берет свое, не спрашивая. Эгоист переступает через принципы и мораль, шагает семимильными шагами по карьерной лестнице, оставляя позади доверчивого альтруиста. Самое интересное то, что альтруист еще и поможет такому человеку и будет искреннее радоваться его взлетам.

Эгоисты не учитывают интересы других. Они, правда, могут завуалировать, что делают что-то во благо ближнего, но конечная цель – это добиться своего в ущерб чужим желаниям и возможностям. Эгоист берет свое, не спрашивая. Эгоист переступает через принципы и мораль, шагает семимильными шагами по карьерной лестнице, оставляя позади доверчивого альтруиста. Самое интересное то, что альтруист еще и поможет такому человеку и будет искреннее радоваться его взлетам.

Главное отличие таких личностей в том, что альтруист бескорыстно отдает, а эгоист без зазрения совести – принимает, забирает и возвращать добро не хочет.

Синдром альтруиста

Когда человек всю душу отдает, лишь бы угодить близкому – это хорошо. Но когда альтруист забывает о себе – это уже опасно, опасно для него самого. Альтруисты жертвуют всем: силами, временем, деньгами и даже здоровьем. Они не задумываются о своих искренних желаниях. Такое состояние можно смело назвать «синдромом альтруиста».

Как стать альтруистом?

Бывает и так, что после длительной борьбы на карьерной лестнице, частого жестокого обращения с подчиненными или многолетнего корыстного использования своих друзей и родственников приходит понимание, что все это не приносит счастья.

Хочется сделать что-то доброе и приятное ближнему своему. Дать шанс показать, что ты не плохой человек. Начать можно с мелких добрых поступков: повесьте кормушку, помогите перейти кому-то дорогу, дайте денег нуждающемуся.

Дальше будет проще. Важно просто понять, что чужая благодарность многократно возвратится хорошим настроением и позитивным настроем.

Мы рассмотрели вопрос, кто такой альтруист, но непонятен момент о том, стоит ли ним быть. Наш мир диктует такие условия, что если вы полностью отдадитесь этому чувству, то вас просто начнут использовать. Необходимо найти грань между вынужденным эгоизмом, когда важно отстоять свои интересы, и теми моментами, когда действительно можно принести добро ближнему.

Альтруист это человек который работает бесплатно: альтруистические чувства

Альтруизм – это принцип поведения, согласно которому человек делает добрые поступки, связанные с бескорыстной опекой и благополучием других. Альтруизм значение слова и главный его принцип определяются, как «жить ради других». Термин альтруизм ввёл Огюст Конт основатель социологической науки. Под этим понятием он лично понимал бескорыстные побуждения личности, которые влекут действия, предоставляющие пользу только для других.

Термин альтруизм ввёл Огюст Конт основатель социологической науки. Под этим понятием он лично понимал бескорыстные побуждения личности, которые влекут действия, предоставляющие пользу только для других.

К определению альтруизма О. Контом было выдвинуто оппозиционное мнение психологами, которые с помощью своих исследований определили, что альтруизм в длительной перспективе образовывает больше преимуществ, нежели на него было затрачено усилий. Они признали, что в каждом альтруистическом действии есть доля эгоизма.

Как противоположность альтруизму рассматривается эгоизм. Эгоизм – жизненная позиция, согласно которой удовлетворение собственного интереса воспринимается, как наивысшее достижение. Отдельные теории твердят, что альтруизм это в психологии определенная форма эгоизма. Человек получает высшее удовольствие от достижения успехов другими, в которых он принимал непосредственную участь. Ведь в детстве всех учат, что добрые дела делают людей значимыми в обществе.

Но если все же рассматривать альтруизм значение слова, которое переводится, как «другой», тогда оно понимается, как помощь другому, которая проявляется в актах милосердия, заботе и самоотречении ради другого человека. Необходимо, чтобы эгоизм, как противоположность альтруизму присутствовал в человеке в меньшей мере и уступал место доброте и благородству.

Необходимо, чтобы эгоизм, как противоположность альтруизму присутствовал в человеке в меньшей мере и уступал место доброте и благородству.

Альтруизм может соотноситься с разнообразными социальными переживаниями, например, симпатией, милосердием, сочувствием и доброжелательностью. Альтруистические поступки, которые распространяются за границы родственных, дружеских, соседских, или любых отношений по знакомству, называются филантропией. Люди, которые занимаются альтруистической деятельностью, за пределами знакомств, называются – филантропами.

Примеры альтруизма различаются зависимо от пола. Мужчины склонны к кратковременным порывам альтруизма: вытащить тонущего из воды; помочь человеку, попавшему в сложную ситуацию. Женщины готовы к более долговременным поступкам, они могут забыть о своей карьере, чтобы воспитать детей. Примеры альтруизма отображаются в волонтерской деятельности, помощи нуждающимся, наставничестве, милосердии, бескорыстии, филантропии, донорстве и другом.

Альтруистичное поведение приобретается с воспитанием и вследствие индивидуального самовоспитания.

Альтруизм это в психологии понятие, которым описывается активность человека, ориентированная на заботу об интересах других. Эгоизм, как противоположность альтруизму по-разному толкуется в бытовом использовании, от этого смысл этих двух понятий путается. Так, альтруизм понимается, как качество характера, намерение или общая характеристика поведения человека.

Альтруист может пожелать проявить заботу и потерпеть неудачу в самой реализации плана. Альтруистическое поведение иногда понимается, как проявление искренней заботы о благополучии других больше, нежели о собственном. Иногда, это как проявление одинакового внимания к своим потребностям и к нуждам других людей. Если «других» много, тогда данное истолкование не будет иметь практического смысла, если же относится к двум индивидам, тогда оно может стать крайне важным.

Существует различие между альтруистами, они разделяются на «универсальных» и «взаимных».

«Взаимные» альтруисты – это люди, которые согласны на жертву только ради тех людей, от кого они ожидают аналогичных поступков. «Универсальные» – считают альтруизм этическим законом, и следуют ему, совершая добрые поступки с благими намерениями ко всем.

«Универсальные» – считают альтруизм этическим законом, и следуют ему, совершая добрые поступки с благими намерениями ко всем.

Альтруизм бывает нескольких видов, которые сразу можно трактовать, как примеры альтруизма. Родительский альтруизм выражается в бескорыстном саможертвенном отношении, когда родители полностью готовы, что должны будут отдать материальные блага и вообще собственную жизнь ребенку.

Нравственный альтруизм это в психологии реализация нравственных потребностей ради достижения внутреннего комфорта. Это люди, имеющие повышенное чувство долга, которые предоставляют бескорыстную поддержку и получают моральное удовлетворение.

Социумный альтруизм распространяется лишь на людей из ближайшего круга – друзей, соседей, коллег. Такие альтруисты предоставляют бесплатные услуги этим людям, что делает их более успешными. Поэтому ними часто манипулируют.

Сочувственный альтруизм – люди испытывают эмпатию, понимают потребности другого, искренне переживают и могут помочь ему.

Демонстративный тип альтруистического поведения проявляется в поведении, что поддается контролю общепринятым нормам поведения. Такие альтруисты руководствуются правилом «так положено». Они проявляют свой альтруизм в безвозмездных, жертвенных поступках, используя личное время и собственные средства (духовные, интеллектуальные и материальные).

Альтруизм это в психологии стиль поведения и качество характера индивида. Альтруист ответственный человек, он способен индивидуально принять ответственность за поступки. Он ставит интересы других выше, чем собственные. Альтруист всегда владеет свободой выбора, ведь все альтруистические поступки совершаются им самим только по собственному желанию. Альтруист одинаково остается удовлетворенным и не ущемленным, даже когда поступается личными интересами.

Происхождение альтруистического поведения представлено в трех главных теориях. Эволюционная теория объясняет альтруизм через определение: сохранение рода есть движущей развивающей силой эволюции. В каждом индивиде заложена биологическая программа, согласно которой он склонен совершать добрые поступки, которые ему лично не приносят пользу, но он сам понимает, что делает все это для всеобщего блага, сохранения генотипа.

В каждом индивиде заложена биологическая программа, согласно которой он склонен совершать добрые поступки, которые ему лично не приносят пользу, но он сам понимает, что делает все это для всеобщего блага, сохранения генотипа.

По теории социального обмена – в разнообразных социальных ситуациях совершается подсознательный учет основных ценностей в социальной динамике – информации, взаимных услуг, статуса, эмоций, чувств. Оказавшись перед выбором – помочь человеку или мимо пройти, индивид инстинктивно сначала просчитывает возможные последствия своего решения, он соотносит затраченные силы и полученную личную выгоду. Данная теория демонстрирует здесь, что альтруизм является глубинным проявлением эгоизма.

По теории социальных норм законы социума твердят, что совершение безвозмездной помощи является естественной необходимостью человека. Данная теория основывается на принципах обоюдной поддержки равных, и на социальной ответственности, помощи людям, что не располагают возможностью ответить взаимностью, то есть маленькие дети, больные люди, пожилые или малоимущие. Здесь мотивацией альтруистических поступков считаются социальные нормы.

Здесь мотивацией альтруистических поступков считаются социальные нормы.

Каждая теория анализирует альтруизм разносторонне, не дает единственного и полного объяснения его происхождения. Вероятно, это качество стоит рассматривать в духовной плоскости, поскольку вышеописанные теории социологического характера и ограничивают изучение альтруизма, как личностного качества и выявления мотивов, что побуждают человека действовать бескорыстно.

Если происходит ситуация, где другие являются свидетелями поступка, тогда индивид, который его совершает, будет готов к альтруистическому действию больше, нежели в ситуации, когда никто не наблюдает за ним. Это происходит через стремление человека выглядеть хорошо перед окружающими. Особенно, если наблюдателями являются значимые люди, чье расположение к себе он принимает, как очень ценное или эти люди также ценят альтруистические поступки, человек будет стараться придать своему поступку еще большего благородства и демонстрировать свою бескорыстность, не ожидая, что его отблагодарят.

Если возникает ситуация, в какой вероятна опасность того, что отказ в помощи конкретному человеку значит то, что индивиду придется нести за неё персональную ответственность, по закону, например, тогда он, конечно, будет более расположен действовать альтруистически, даже когда лично этого не хочет делать.

Дети, в основном, проявляют альтруистические поступки через подражание взрослым или другим детям. Это совершается до того, как они понимают необходимость такого поведения, даже если другие поступают по-другому.

Альтруистическое поведение, как результат простого подражания может случаться в группе и подгруппе, в какой другие люди, что окружают данного индивида, делают альтруистические поступки.

Также как человек проявляет симпатию к людям, которые на него похожи, также он тянется помогать таким людям. Здесь альтруистические действия управляются сходством и отличием от человека тех, кому он помогает.

Принято думать, что поскольку женщины слабый пол, значит, мужчины должны помогать им, особенно, когда ситуация требует физического усилия. Поэтому за нормами культуры мужчины должны действовать альтруистически, но если случается, что мужчина нуждается в женской помощи, тогда себя альтруистически должны вести женщины. Это является мотивацией альтруизма, образованной на гендерных различиях.

Так происходит в ситуациях, когда требуется помочь индивиду определенного возраста. Так, дети, пожилые люди намного больше нуждаются в помощи, нежели индивиды среднего возраста. К этим возрастным категориям люди должны проявлять альтруизма больше, чем к взрослым, которые еще могут сами помочь себе.

Такие аспекты, как актуальное психологическое состояние, особенности характера, религиозные наклонности, относятся к персональным особенностям альтруиста, влияющие на его поступки. Поэтому, объясняя альтруистические действия, нужно учитывать текущее состояние альтруиста, и принимающего его помощь. Также в психологии определяют личностные качества, что содействуют, либо препятствуют альтруистическому поведению. Содействуют: доброта, эмпатия, порядочность, надежность, а препятствуют: черствость, агрессивность, безразличие.

Альтруизмом называется бескорыстная забота о других людях. Если открыть словарь антонимов, то можно найти, что полная противоположность термину «альтруист» – это эгоист. Человек с высокими нравственными принципами, которые предписывают ему выполнение бескорыстных действий, направленных на удовлетворение интересов другого человека. Человека можно отнести к альтруисту только тогда, когда в его голове нет ни единой мысли о какой-либо выгоде для самого себя.

Обычный человек зачастую, оказывая помощь своим близким, так или иначе, рассчитывает на взаимность. Настоящему альтруисту все это чуждо. Он просто все отдает. В этом вся суть таких людей. Альтруисту не нужно считать, сколько было им вложено, и он не ждет, что что-то из того, что он отдал, ему вернется.

Так все же, каким человеком обычно является альтруист? Это спокойный, мягкий человек, который редко вспоминает о своих делах, излишне увлекаясь чужими заботами. Очень сложно таким людям сесть обедать, не пригласив за стол другого. В том случае, если люди, склонные к альтруизму, смогли помочь человеку, они искренне рады этому. Такие всегда очень рады, если другие люди добиваются успеха, а также очень сильно сопереживают тем, у кого есть какие-то проблемы.

Бывает так, что человек с такими жизненными взглядами старается как можно скорее отдать все, что у него есть первым встречным только потому, что ему кажется, что они в этом нуждаются сильнее, чем он сам. Одна из негативных сторон это именно то, что человек очень часто поступает так, что вредит себе. Альтруист – это не только тот, кто бездумно все отдает, но тот, кто думает о том, как заработать на помощь окружающим. Мудрый человек для начала разберется, кому и сколько нужно подарить. Он даст удочку и научит ей пользоваться, а не просто накормит рыбой.

Но, впрочем, значение слова «альтруист» уже давно изменилось. И сейчас так называют того человека, который заботясь в первую очередь о себе, не забывает и о других людях. Но такой человек – не альтруист. Это творец. При этом такие люди куда разумнее. Они для начала сделают так, чтобы их собственная жизнь была в норме, а только потом станут помогать окружающим, при этом следя, чтобы их помощь была необходима.

Наверное все поняли, кто такой альтруист. Значение этого слова, если вспомнить, полностью противоположно слову «эгоист». Но существует теория, согласно которой, альтруизм – высшая форма эгоизма. Ведь человек получает искреннее удовольствие от успехов других людей, принимая в достижении этих успехов непосредственное участие.

Всех нас учат в детстве, что добро – это хорошо, а добрые дела сделают нас значимыми в обществе людьми. Так оно и есть, но нужно понимать, что нельзя давать людям пользоваться собой. Нужно помогать только тогда, когда человек действительно в этом нуждается. Иначе он попросту «сядет на шею». Главной целью любого альтруиста должно быть не столько предоставление всего «готового», сколько помощь в достижении целей самим человеком. Именно так и нужно помогать людям. Стремитесь к тому, чтобы не только получать поддержку, но и оказывать ее!

Чтобы понять феномен альтруизма, проще всего привести противоположное понятие – эгоизм. Действительно, альтруизм и эгоизм – понятия, которые всегда встречаются рядом, их часто приводят в пример, дабы усилить, ярче окрасить значение и принцип одного из них.

И если эгоистов считают людьми не самых лучших качеств, осуждая их безразличие к окружающим, то альтруистическое поведение вызывает у людей восхищение, радость и много других положительных эмоций.

Ведь альтруист – это такой человек, который всем поможет, протянет свою надежную руку в трудную минуту, не оставит в беде. Он неравнодушен к чужому горю, а проблемы окружающих для него подчас важнее собственных. Именно к нему бросаются за помощью или даже простым советом, зная, что этот прекрасный человек не отвернется.

А противоположность альтруизма, человеческий эгоизм, зачастую считается пороком и осуждается. Однако, порой альтруизм путают с милосердием, добротой или даже простой слабостью. А на деле ему присущи некоторые особенности, среди которых:

- Бескорыстие – человек делает свое добро исключительно даром, не ожидая взамен ничего.

- Приоритетность – чужие интересы ставятся всегда на первенствующее место относительно личных интересов.

- Жертвенность – готовность пожертвовать своими деньгами, временем, удовольствием и так далее ради других.

- Добровольность – только сознательный и добровольный выбор может считаться альтруизмом.

- Удовлетворенность – человек получает радость и удовлетворен тем, что жертвует ради других, не чувствуя себя ущемленным.

- Ответственность – человек готов ее нести, делая те или иные поступки.

Главный принцип альтруизма, по определению психолога и философа Огюста Конта, это – жить ради людей, а не ради себя. Такой человек бескорыстен и ничего не ожидает взамен, когда делает благой поступок. Ему не свойственен эгоистический тип поведения, он не ставит на первое место карьеру, личное развитие или какие-то другие свои интересы. Альтруизм может быть у человека врожденным качеством характера, может быть приобретенным намеренно или проявиться с годами, причем в любом возрасте.

Виды и примеры

Альтруизм подразумевает бескорыстную помощь, жертвенность и жизнь ради человечества. Но встречаются самые различные виды альтруизма, которые могут друг друга дополнять, сочетаясь в одном человеке, а могут существовать раздельно:

1. Нравственный (или моральный). Такой человек делает добрые поступки ради ощущения внутреннего покоя, морального удовлетворения. Он помогает бедным людям, занимается активной волонтерской деятельностью, заботится о животных, участвует в различных социальных программах, делая много бескорыстного добра.

2. Родительский. Этот альтруистический тип свойственен многим матерям, иногда и отцам, и проявляется он в жертвенности ради блага детей. Это поведение привычно и естественно, однако иррационально. Мать готова отдать жизнь и все блага ради ребенка, живет для него, забывая о собственных интересах.

Рекомендуем: Что такое эмпатия?

3. Социумный альтруизм – это вид поведения, в котором человек старается проявлять бескорыстную поддержку и помогать близким, то есть под сферу его помощи попадают друзья, члены семьи, люди из близкого окружения.

4. Демонстративный тип альтруизма – это сценарий поведения, который выполняется не осознанно, а потому что «так надо».

5. Сочувственный – пожалуй, наиболее редкий тип. Такой человек умеет сопереживать, остро ощущает чужую боль и понимает, что чувствуют другие. Поэтому он всегда стремится помочь, улучшить чью-то ситуацию, причем, что характерно, всегда доводит начатое до конца, не ограничиваясь частичной помощью.

Характерно также и то, что часто у женщин альтруистическое поведение имеет более продолжительный характер, нежели у мужчин. Мужчины-альтруисты склонны к стихийным «вспышкам» добра и милосердия, они могут совершить героический поступок, рискуя жизнью, а женщина предпочтет взять ответственность за кого-то на долгие годы, отдавая свою жизнь за другого. Однако это лишь статистическая особенность, а не правило, и примеры альтруизма бывают самыми различными.

Рекомендуем: Авторитарность — что это?

В истории таких примеров немало. Среди них особенно выделяются духовные личности – Будда, Иисус, Ганди, Мать Тереза – список можно долго продолжать. Они отдавали свои жизни от начала и до конца бескорыстному служению людям. Вы можете вообразить, чтобы, например, у Будды были какие-то свои личные интересы?

На пути к совершенству

Теперь, вдохновившись примерами, каждый захочет узнать – как стать альтруистом, что же нужно для этого сделать? Но прежде чем перейти к этому вопросу, стоит для начала четко понять, хорошо ли быть альтруистом на сто процентов, есть ли минусы и скрытые нюансы у этого качества, и что говорит психология на этот счет.

Чаще всего к альтруизму намеренно стремятся люди, которые считают порочным и плохим такое качество, как эгоизм. Но если подумать, что же такое альтруизм и эгоизм, становится понятно, что оба эти качества в какой-то мере естественны и присутствуют в каждой личности.

Здоровый эгоизм, проявляемый в меру, не причинит никакого вреда и, напротив, даже нужен. Думать о собственных интересах, защищать их, заботиться о себе, стремиться к благам, развитию и личному росту, понимать свои желания и уважать их – разве это качества плохого человека? Напротив, это характеризует сильную и осознанную личность. Откуда же взялось такое негативное отношение к эгоизму?

Чаще всего человека, который стремится к собственному благу, осуждают такие же люди, как и он, но те, которые ждут от него какой-либо помощи (хотя он, по сути, и не обязан). Не получая ожидаемого, его начинают осуждать. А если это происходит в раннем возрасте, когда личность и психика только формируется, то результат на лицо – человек блокирует в себе здоровый эгоизм, считая его пороком, и начинает жить в ущерб себе.

Разумеется, в крайней степени эгоизм не несет ничего хорошего, ведь абсолютно эгоистичный человек попросту асоциален. Но это никак не должно означать, что заботиться о своих интересах – это плохо. Так что, противоположность бескорыстному альтруизму, по сути, не несет в себе ничего порочного или плохого.

Рекомендуем: Как проявляется агорафобия?

И, поскольку крайности плохи во всем, то и альтруистическое поведение в крайней степени своего проявления не обязательно является святостью. Прежде чем становиться альтруистом и бросаться на помощь страждущим, стоит понять свои мотивы. Бескорыстное служение миру и человечеству должно быть именно бескорыстным, а это не так-то просто. Есть ряд скрытых мотивов, которые отмечает психология при проявлениях намеренного альтруизма. Иными словами, это цель, ради которой человек старается делать добрые дела:

- Уверенность в себе. Помогая другим, человек приобретает уверенность в своих силах, чувствует, что что-то может. Замечено, что именно для других человек способен сделать больше, чем для себя самого.

- Заглаживание плохих поступков. Порой альтруизмом интересуются люди, которые либо сделали серьезный плохой поступок, либо долгое время жили не совсем правильно и причинили другим людям немало боли. Это очень хорошо, если человек пришел к таким переменам, но стоит осознавать, что в этом случае нужно полностью менять себя, а не вести подсчет плохих и хороших дел, как бы откупаясь от собственной совести.

- Манифестация и утверждение себя в обществе. Если у альтруизма и есть негативные примеры, то это – тот самый случай. Такой человек демонстративно делает добро, а если жертвует или занимается благотворительностью, то привлекает максимум свидетелей. Альтруизм по определению не имеет ничего общего с корыстью, так что такое поведение далеко от истинной жертвенности.

- Манипуляция людьми. Еще один негативный пример того, как человек делает добрые поступки ради своих корыстных целей. Он помогает близким и родным, многое делает для друзей, готов прийти на помощь, но с целью – манипулировать ими и получать взамен уважение, зависимость, любовь.

Единственная цель, пожалуй, которая может подсознательно преследоваться истинным альтруистом – это ощущение счастья и гармонии с миром и с собой. Ведь даже значение самого слова «альтруист» происходит от «другой», то есть – человек, думающий про других, так что о какой корысти может идти речь!

А желание быть счастливым – это естественное и здоровое желание, которое свойственно каждой гармоничной, развивающейся личности. И самое приятное в том, что альтруистическое поведение действительно приносит ощущение счастья!

Как же начать меняться, какие усвоить правила настоящего альтруизма, чтобы не переходить в крайность, не забывать о собственных интересах, но при этом получать счастье от помощи окружающим? Главное – это добровольность и отсутствие четкого плана. Просто помогите тому, кто нуждается, сделайте это тайно, не демонстрируя своего достижения, и ощутите внутреннее удовлетворение. Тех, кто нуждается в помощи, так много!

Рекомендуем: Как сделать себя счастливой?

Необязательно быть богатым человеком, чтобы помогать. Ведь в альтруизме имеют значение теплые слова поддержки, эмпатия, внимание. Самое ценное, чем вы можете пожертвовать – это ваше время! Не забывайте о близких. Очень печальна ситуация, в которой человек активно и фанатично помогает бездомным, животным и нищим, тратя на это все свое время, а дома от недостатка его внимания страдает семья. Отдавайте свою душу людям, дарите себя, и вы удивитесь, сколько в вас внутреннего света, и как много вы получаете, отдавая! Василина Серова

Если вы любите давать советы и помогать другим женщинам, пройдите бесплатное обучение коучингу у Ирины Удиловой, освойте самую востребованную профессию и начните получать от 30-150 тысяч:

Альтруизм — что это такое и выгодно ли быть альтруистом

9 июня 2019

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Многое из нашего поведения диктуется не логикой, а внутренней необходимостью. В нас это заложено генетически. Как много поколений отделяет вас и меня от первого человека на земле? Многие тысячи.

И весь накопленный в результате этой эволюции опыт аккумулирован в нашем генотипе. Мы унаследовали от предков те черты, которые позволили им выжить и дать потомство.

Сегодня мы говорим про альтруистов и это очень важно, ибо именно такой тип поведения позволил вам и мне появиться на свет. Вряд ли мы бы жили, если все наши многочисленные предки были бы эгоистичны по отношению к своему потомству. Родительский альтруизм (бескорыстная забота о детях) является тем столпом, благодаря которому стало возможным существование человеческого рода и многих видов животных.

Альтруизм — это желание помогать другим людям бескорыстно, т.е. не требуя ничего взамен. Такое поведение является полной противоположностью другой крайности — эгоизму (готовности бескорыстно заботиться только о себе). На первый взгляд поведение альтруиста не выдерживает критики, особенно в наш век оголтелого стяжательства, где властвует принцип «ничего личного, только бизнес». Но так ли это на самом деле?

Что такое альтруизм

Само по себе слово происходит от латинского «альтер», что в переводе означает «другие». Некоторые говорят, что альтруизм — это социальный мазохизм. Наверное, со стороны это выглядит именно так, но не спешите делать выводы. В какой-то степени, такое поведение может быть намного более «умным» и дальновидным.

Альтруист — это человек, который интересы каких-то других людей ставит превыше своих (или наравне со своими). Обычно такое отношение распространяется на родственников, друзей, знакомых, соседей. Но есть варианты, когда альтруизм направлен на любых людей, которые нуждаются в помощи (можно сказать, что это филантропия).

Эгоист же — это противоположная модель поведения, когда человека мало волнуют другие люди или он их даже ненавидит, как недавно рассмотренный нами мизантроп. Но даже такие люди хотя бы в чьей-то судьбе принимают участие или хотя бы интересуются этим.

Население же земли в большинстве своем находится где-то между этими двумя крайностями с большим или меньшим отклонением в ту или иную сторону.

С детства нас учат не быть эгоистами, помогать другим людям и любить не только себя. Мудрый совет, смысл которого понимаешь только спустя годы. По сути, быть альтруистом — это «на отлично» выполнить родительские наказы 🙂

Различают несколько вариаций альтруизма:

- Родительский — самый понятный и очевидный из всех. Забота о собственных детях считается нормой во всех человеческих этносах (и у многих животных). Это, можно сказать, наш «основной инстинкт». Иногда он проявляется и в качестве полного самопожертвования (свойственно в основном женщинам), что является крайней формой альтруистического поведения.

- Взаимный — это когда человек готов помогать другому человеку, но только будучи твердо уверен, что тот для него сделает то же самое, возникни такая же ситуация. Такой вид альтруизма мы можем наблюдать у настоящих друзей или влюбленных, а так же близких людей или родственников. Это тоже в большинстве случаев считается нормой.

- Нравственный — человек получает удовольствие видя счастье других людей, после того как он им помог. Какое бы еще доброе дело сделать? Таким людям это, что называется, по кайфу. Они достигают внутренней гармонии и комфортного состояния помогая окружающим. Лучшим примером такого типа альтруистов можно считать волонтеров.

- Демонстративный — прослыв альтруистом можно достичь большего в жизни (об этом читайте чуть ниже). Многие это видят, понимают и беззастенчиво пользуются (как, например, миллиардеры-филантропы). Схожие мотивы имеют и те, кто делает «добро» не по велению сердца, а токмо во исполнении воли воспитавших его людей.

- Сопереживательный — некоторые люди бескорыстно помогают другим, потому что мысленно поставили себя на их место и прочувствовав всю горечь их положения. Это, по сути, эмпатия, то есть некий вариант перенесенного на другого человека своего эгоизма.

Альтруист — это очень дальновидный человек

Если капнуть поглубже и посмотреть на последствия проявления альтруизма в стратегическом плане (в долговременной перспективе), то можно увидеть что такая стратегия поведения оказывается во многих случаях более успешной, чем у эгоистов.

Эгоизм выгоден в краткосрочной перспективе (все только себе). Ты не потратился материально, физически или духовно, а значит сэкономил. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе ты подорвал себе репутацию и многое, что могли бы для тебя сделать другие, теперь они никогда не сделают.

Альтруизм же, неся явные убытки в момент совершения «акта добра», в будущем может принести колоссальные дивиденды. Он имеет накопительный эффект. В большинстве случаев ваша доброта (что это такое?) окупается сторицей, и те люди, что в обычной ситуации для вас бы ничего не сделали, могут пойти к вам навстречу в силу вашей отличной репутации и некоего возникающего у них «чувства долга перед вами».

На самом деле мудрое изречение про то, что «делайте людям добро и оно обязательно к вам вернется». Думаю, что большинство альтруистов и не особо об этом задумываются (действуют по наитию, по велению совести, следуя заветам предков и т.п.), но их жизненная философия вполне состоятельная и не так глупа, как кажется недалеким людям.

Кстати, эту мысль хорошо подтверждает тот факт, что многим ушлым людям дивиденды альтруизма кажутся настолько значимыми, что они начинают заниматься им для получения выгоды (по сути, проводя саморекламу). Я уже писал, что в списке ведущих филантропов мира сейчас нет никого, у кого было бы меньше миллиарда зелени на счету.

Вообще, преобладание альтруистического типа поведения говорит о высокой степени просоциальности данной личности. Это способствует успешному существованию семьи и других социумов. В результате естественного отбора в основном выживали те, кто был настроен на нормальное сотрудничество и не чуждался взаимопомощи.

Альтруизм — это своего рода успешная генетическая программа, которая помогает выживанию вида. Это подтверждают исследования и многих других представителей животного мира. Самопожертвования пчел, муравьев или термитов для общего дела или просто кормление самками чужих детенышей.

Само собой, что у такого типа поведения есть и отрицательная сторона. Почти всегда найдутся паразиты, которые присосутся к альтруисту и будут его нещадно эксплуатировать, воспринимая все это как должное и не чувствуя себя ему чем-то обязанным. Это тоже способ выживания.

А вообще, альтруистическое поведение выгодно социуму и общество его всячески поощряет, тем более, что выгода тут все же чаще всего бывает именно взаимной. Эгоистическое же поведение порицается, да и само по себе оно не имеет под собой оснований, ибо его выгодность эфемерна и со временем приносит одни лишь убытки.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

* Нажимая на кнопку «Подписаться» Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Подборки по теме

- Вопросы и ответы

- Использую для заработка

- Полезные онлайн-сервисы

- Описание полезных программ

Использую для заработка

- ВоркЗилла — удаленная работа для всех

- МираЛинкс — платят за размещение статей

- ГоГетЛинкс — монетизация сайтов

- Анкетка — платят за прохождение тестов

- Etxt — платят за написание текстов

- Кьюкоммент — биржа комментариев

- Поиск лучшего курса обмена

- 60сек — выгодный обмен криптовалют

- МоеМнение — бонусы за прохождение опросов

- Бинанс — надёжная биржа криптовалют

- ВкТаргет — заработок в соцсетях (ВК, ОК, FB и др.)

Рубрика: Отвечаю на частые вопросы

Альтруизм – это стремление помочь другим людям не задумываясь о собственной выгоде, иногда в ущерб своим собственным интересам. Этим термином можно назвать желание заботиться об окружающих не ожидая ответной благодарности.

Альтруистом можно назвать человека, который в первую очередь думает о других и всегда готов прийти на помощь.

Альтруизм может быть мнимым и истинным. За мнимым альтруизмом стоит стремление к благодарности или к повышению собственного статуса, когда человек помогает другому, чтобы прослыть добрым и отзывчивым, возвысится в глазах окружающих.

Истинный альтруист готов помочь не только родными и близким, но и незнакомым людям. И главное такой человек не ищет благодарностей взамен или восхвалений. Он не ставит себе целью поставить другого человека в зависимость от себя своей помощью. Альтруист не манипулирует окружающими, оказывая им услуги, проявляя видимость заботы.

Теории альтруизма

Природа альтруизма и мотивы поведения альтруистов активно исследуются как социологами, так и психологами.

В социологии

В социологии выделяют три основных теории природы альтруизма:

- теория социального обмена,

- теория социальных норм,

- эволюционная теория.

Это взаимодополняющие теории и ни одна из них не дает полного ответа на вопрос, почему люди готовы бескорыстно помогать окружающим.

Теория социального обмена базируется на понятии глубинного (латентного) эгоизма. Ее сторонники считают, что подсознательно человек всегда просчитывает свою выгоду, совершая бескорыстный поступок.

Теория социальных норм рассматривает альтруизм как социальную ответственность. То есть подобное поведение часть естественного поведения в рамках социальных норм, принятых в обществе.

Эволюционная теория определяет альтруизм как часть развития, как попытку сохранить генофонд. В рамках этой теории альтруизм можно рассматривать как движущую силу эволюции.

Конечно, сложно определить понятие альтруизм базируясь только на социальных исследованиях для полного понимания его природы необходимо помнить о так называемых «духовных» качествах личности.

В психологии

С точки зрения психологии в основе альтруистического поведения может лежать нежелание (невозможность) видеть страдания других людей. Это может быть подсознательным ощущением.

По другой теории альтруизм может быть следствием чувства вины, помогая нуждающимся человек будто «замаливает грехи».

Виды альтруизма

В психологии выделяют следующие виды альтруизма:

- моральный,

- родительский,

- социумный,

- демонстративный,

- сочувственный,

- рациональный.

Моральный

Основу морального альтруизма составляет нравственные установки, совесть, духовные потребности человека. Поступки и действия согласуются с личными убеждениями, представлениями о справедливости. Реализуя духовные потребности через помощь окружающим, человек испытывает удовлетворение, обретает гармонию с собой и миром. Он не испытывает угрызений совести, так как остается честным по отношению к самому себе. Примером может служить нормативный альтруизм, как вид морального. В его основе лежит стремление к справедливости, желанию отстоять правду.

Родительский

Под родительским альтруизмом понимается жертвенное отношение к ребенку, когда взрослые, не задумываясь о выгоде, и не рассматривая свои действия как вклад в будущее готовы отдать все самое лучшее. Важно, что такие родители действуют с учетом личных интересов ребенка, а не реализуют свои несбывшиеся мечты или амбиции. Родительский альтруизм бескорыстен, мать никогда не скажет ребенку, что потратила лучшие годы на его воспитание, а взамен не получила благодарности.

Социумный

Социумный альтруизм – это безвозмездная помощь родным, друзьям, хорошим знакомым, коллегам, то есть тем людям, которых можно назвать ближним окружением. Отчасти этот вид альтруизма является социальным механизмом, благодаря, которому устанавливаются более комфортные отношения в группе. Но помощь, оказанная с целью последующих манипуляций, не является альтруизмом как таковым.

Демонстративный

Основой такого понятия как демонстративный альтруизм являются социальные нормы. Человек делает «доброе» дело, а на подсознательном уровне ориентируется на «правила приличия». Например, уступить место старики или маленькому ребенку в общественном транспорте.

Сочувственный

В основе сочувственного альтруизма лежит эмпатия. Человек ставит себя на место другого и «прочувствовав» его проблему помогает решить ее. Это всегда действия, направленные на определённый результат. Чаще всего он проявляется по отношению к близким людям и этот вид можно назвать формой социумного альтруизма.

Рациональный

Под рациональным альтруизмом понимается совершение благородных поступков не в ущерб себе, когда человек обдумывает, последствия своих действия. В этом случае соблюдается баланс между потребностями самого индивида и потребностями окружающих.

В основе рационального альтруизма лежит отстаивание собственных границ и доля здорового эгоизма, когда человек не позволяет своему окружению «сесть на шею», манипулировать или использовать себя. Часто добрые и отзывчивые люди не в состоянии сказать нет и вместо того, чтобы решать свои проблемы помогают другим.

Разумный альтруизм залог здоровых отношений между людьми, в которых нет места эксплуатации.

Отличительные черты альтруиста

По мнению психологов, альтруистичными можно назвать поступки, которые характеризуются следующими чертами:

- Безвозмездность. Совершая тот или иной поступок, человек не ищет личной выгоды или благодарности;

- Ответственность. Альтруист полностью понимает последствия своих действий и готов нести за них ответственность;

- Приоритетность. Собственные интересы отходят на второй план, потребности окружающих выходят на первое место;

- Свобода выбора. Альтруист готов помогать другим по собственному желанию, это его личный выбор;

- Жертвенность. Человек готов тратить личное время, моральные и физические силы или материальные ресурсы ради поддержки другого;

- Удовлетворение. Отказываясь от части личных потребностей ради помощи окружающим, альтруист чувствует удовлетворение, не считает себя обделенным.

Часто благодаря альтруистическим поступкам легче раскрыть свой личный потенциал. Помогая нуждающимся, человек может сделать больше, чем для самого себя, почувствовать себя увереннее, поверить в свои силы.

По результатам исследований психологи определили, что совершая альтруистические поступки человек, чувствует себя счастливее.

Какие же личностные качества характерны для альтруистов?

Психологи выделяют следующие особенности характера альтруистов:

- доброта,

- щедрость,

- милосердие,

- бескорыстие,

- уважение и любовь к другим людям,

- жертвенность,

- благородство.

Общее этих черт личности – их направленность «от себя». Люди, которым они присуще с большей охотой отдают, чем берут.

Альтруизм и эгоизм

С первого взгляда альтруизм и эгоизм кажутся полярными проявлениями личностных качеств. Общепринято считать альтруизм добродетелью, а эгоизм – недостойным поведением. Самопожертвование и бескорыстная помощь окружающим вызывает восхищение, а стремление добиться личной выгоды, пренебрежительное отношение к интересам других людей – осуждение и порицание.

Но если рассматривать не крайние проявления эгоизма, а так называемый разумный эгоизм, то можно увидеть, что в его основе так же как и в альтруизме лежат принципы морали и нравственности. Заботу о себе и желание достичь цели, при этом, не причиняя вреда окружающим, не предавая, нельзя назвать недостойным.

Также и рациональный альтруизм, о котором говорилось выше, является проявлением не только доброты, но и здорового эгоизма.

К крайним проявлениям и эгоизма и альтруизма в обществе негативное отношение. Эгоистов считают бездушными и расчетливыми, зацикленными на самих себе, но и альтруистов забывших о собственных нуждах и отказавшихся от собственной жизни ради окружающих, считают безумными и относятся к ним с недоверием.

В каждом человеке сочетается и эгоистичные черты и альтруизм. Важно развивать последнее, при этом, полностью не отказываясь от собственных интересов и потребностей.

Альтруизм

Альтруи́зм (лат. Alter — другой, другие) — понятие, которым осмысляется активность, связанная с бескорыстной заботой о благополучии других; соотносится с понятием самоотверженность — то есть с приношением в жертву своих выгод в пользу блага другого человека, других людей или в целом — ради общего блага.

В некоторых смыслах может рассматриваться как противоположное эгоизму. В психологии иногда рассматривается как синоним или часть просоциального поведения.

Понятие альтруизма ввёл французский философ и основатель социологии О. Конт. Он характеризует им бескорыстные побуждения человека, влекущие за собой поступки на пользу других людей. Согласно О. Конту принцип альтруизма гласит: «Живи для других». Согласно О. Конту, альтруизм противоположен, антонимичен эгоизму, и подразумевает такое поведение и активность человека, которыми он приносит другим людям больше пользы, чем требует от них приложения каких-либо затрат.

Оппозицией такому пониманию альтруизма выступают Чарли Л. Харди, Марк ван Вугт, Дэвид Миллер и Дэвид Келли, которые в своих исследованиях показали, что альтруизм и альтруистическое поведение не связаны с прямой выгодой, или с комбинациями различных выгод, но в конечном счёте, в долгосрочной перспективе создают больше преимуществ, чем было затрачено на совершение альтруистических действий.

Согласно Джонатону Сеглоу, альтруизм — это добровольный, свободный акт субъекта, который, однако не может быть осуществлён без того, чтобы совершённое альтруистическое действие не потеряло своей альтруистической природы.

Русский философ Владимир Соловьев в работе Оправдание добра обосновывает альтруизм через жалость и считает его естественным проявлением человеческой природы (всеединства), тогда как его противоположность (эгоизм, отчуждение) является пороком. Общее правило альтруизма согласно В. С. Соловьёву может быть соотнесено с категорическим императивом И. Канта: поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобою. Согласно В. С. Соловьёву, под альтруизмом понимается «нравственная солидарность с другими человеческими существами».

«Каким бы эгоистичным ни казался человек, в его природе явно заложены определённые законы, заставляющие его интересоваться судьбой других и считать их счастье необходимым для себя, хотя он сам от этого ничего не получает, за исключением удовольствия видеть это счастье.»

— Адам Смит, Теория моральных чувств, 1759

Альтруизм в обществе также может быть выгоден, так как приводит к повышению репутации. Другим преимуществом альтруизма может служить самореклама, названная израильским зоологом Амоцем Захави «эффектом потлача».

Как отмечает д-р психол. наук, проф. Н. В. Гришина, «альтруизм — это самостоятельный мотив, который отличается от других мотивов, основанных на личной выгоде; в основе его лежит любовь и бескорыстная забота о других, способность на безвозмездную жертву ради группы, потребность отдавать и чувство ответственности».

Основные виды, формы и практики альтруизма

Моральный и нормативный альтруизм

Моральная, нравственная сторона альтруизма может быть осмыслена через нравственный императив И. Канта. Интериоризованное человеком, то или иное понимание нравственности может стать таким внутриличностным образованием как совесть, исходя из которой, а не из стремлений к тем или иным выгодам, будет действовать человек. Таким образом, моральный/нравственный альтруизм заключается в действии в соответствии с собственной совестью.

Ещё одной формой, или одним пониманием морального альтруизма, является его осмысление в рамках представлений о правосудии или юстиции, социальные институты которых широко распространены в западных обществах. В рамках представлений о правосудии человек рассматривается как нередко готовый бескорыстно действовать за правду и её торжество в мире социальных взаимоотношений, а также против различного рода несправедливостей.

Действия в соблюдение обязательств (которые человек даёт самому себе или другому) и ожиданий (которые имеют в отношении человека другие люди) иногда рассматриваются как определённая степень альтруизма. Вместе с тем, нередко такого рода действия могут оказываться и действиями по расчёту.

Альтруизм из симпатии и сочувствия

Альтруизм может быть связан с различного рода социальными переживаниями, в частности с симпатией, сочувствием к другому, милосердием и доброжелательностью. Альтруисты, доброжелательность которых распространяется за пределы родственных, соседских, дружеских отношений, а также отношений со знакомыми, называются также филантропами, а их деятельность — филантропией.

Кроме доброй воли и сострадания альтруистические действия нередко делаются из привязанности (к чему-то/кому-то) или общей благодарности к жизни.

Рациональный альтруизм

Рациональный альтруизм — это балансирование (а также попытка его осмыслить) между своими интересами и интересами другого человека и других людей.

Выделяется несколько направлений рационализации альтруизма:

- Альтруизм как мудрость (пруденция) (через моральное право (чувство «вправе») и добрые дела может быть оправдан разумный эгоизм (Кристоф Лумер).

- Альтруизм как взаимный (реципрокный) обмен. Рациональность взаимного обмена очевидна: действие, основанное на нормах взаимности (справедливость, честность), ориентированы на точный учет произведённых усилий и их компенсацию. Скорее, речь идет о предотвращении использования альтруистов эгоистами, таким образом, чтобы процесс обмена мог быть продолжен. Взаимность является средством для предотвращения эксплуатации.

- Альтруизм как обобщённый обмен. Обобщенные системы обмена характеризуются тем, что они основаны на усилиях, прилагаемых в одностороннем порядке без прямой компенсации. Любой может оказаться получателем выгоды (от альтруистического действия) или тем, кто это действие совершает. Рациональность обобщенного обмена состоит в том, что каждый, кто нуждается в помощи, может получить её, но не прямо от кого-то, но косвенно; важную роль здесь играют отношения доверия между людьми.

- Рациональный баланс собственных и чужих интересов (например, теория рациональных/социальных решений Говарда Марголиса).

- Парето-альтруизм. Согласно итальянскому экономисту и социологу Парето, Вильфредо, его известному распределению, «80 % последствий порождают 20 % причин», альтруистические действия возможны и не требуют привнесения никаких жертв в выгодах. Есть множество действий (в том числе — эгоистических), от совершения которых ни от кого не требуется никаких жертв и не приносит никому никакого вреда. Такие действия могут быть причислены к альтруистическим актам.

- Утилитарное понимание альтруизма. Альтруистический акт рассматривается как основанный на максимизации какого-либо общего блага, в том числе посредством привлечения других людей для этого. Пример: у человека есть некоторая сумма денег и он хочет её пожертвовать на развитие некой территории. Он находит какую-нибудь организацию, работающую с этой территорией и жертвует ей деньги, надеясь что в ней они потратятся нужным образом. Вместе с тем, как следует из примера, такое, утилитарное понимание альтруизма может приводить к предвзятости и преследованию определённых собственных интересов.

Социальная психология альтруизма и альтруистическое поведение

С развитием эмпирических психологических исследований такие нечёткие понятия как альтруизм, полезность, постепенно заменяются на более употребительный термин «просоциальное поведение».

Существуют половые различия в альтруистическом поведении: женщины, как правило, показывают более долгосрочное просоциальное поведение (например, забота о близких). Для мужчины более вероятны уникальные «подвиги» (например, при пожаре), в которых нередко нарушаются конкретные социальные нормы.

Есть также исследования из области эволюционной психологии, в которых показано, что люди выживают за счёт сотрудничества и нормальной взаимности. Как выразился Герберт Саймон, просоциальное поведение имеет преимущество в ситуации естественного отбора/эволюции, и в некотором смысле, альтруизм может рассматриваться как генетически заложенная в человеке программа.

Согласно социально-психологическим исследованиям альтруистического поведения, важную роль в нём играет личная ответственность человека. Принятие решений требует принятия на себя ответственности за эти решения. Если решение принимается группой людей, то ответственность за него распределяется по членам группы, снижая личную ответственность каждого из них. Как пишет Дмитрий Алексеевич Леонтьев, ссылаясь на исследования социальных психологов, описанные в книге Ли Росса (англ.)русск. и Нисбет, Ричард : «если что-то произошло, если вам стало плохо, нужна помощь, а вокруг идут люди, не останавливаясь, нельзя звать на помощь просто, ни к кому не обращаясь. Выберите любого человека, смотрите на него и обращайтесь лично к нему и вероятность того, что к вам придут на помощь, возрастёт в несколько раз».

Левые политические учения, ставящие своей целью общество, построенном на взаимопомощи вместо конкуренции, могут апеллировать к альтруизму как поведенческой установке. Альтруизм, наблюдаемый у животных и примитивных человеческих обществ, приводится в качестве аргументов в пользу левой политики в книгах Петра Кропоткина «Взаимопомощь как фактор эволюции» и Питера Сингера «Дарвиновская левая» (A Darwinian Left).

Другие разновидности

В общем понятии альтруизма выделяют отдельные понятия, описывающие некоторые специфические виды альтруизма. Например:

- Кин-отбор

- Взаимный альтруизм

- Альтруизм у животных

- Самопожертвование

- Эффективный альтруизм

Примечания

- Современный психологический словарь / Под редакцией Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. — Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак, АСТ, 2007. — 496 с. — (Психология — лучшее). — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-046534-7, ISBN 978-5-93878-524-3.

- Manuela Lenzen. Evolutionstheorien in den Natur- und Sozialwissenschaften. Campus Verlag, 2003. ISBN 3-593-37206-1 (Google Books)

- Charlie L. Hardy, Mark van Vugt. Giving for Glory in Social Dilemmas: The Competitive Altruism Hypothesis (недоступная ссылка с 26-05-2013 — история, копия). University of Kent, Canterbury 2006.

- David Miller. ’Are they my poor?’: The problem of Altruism in a World of Strangers. In: Jonathan Seglow (Hrsg.): The Ethics of Altruism.: Frank Cass Publishers, London 2004. — ISBN 978-0-7146-5594-9, S. 106—127.

- David Kelley. Altruism and capitalism. In: IOS Journal. 1 Januar 1994.

- Jonathan Seglow (Ed.). The Ethics of Altruism. ROUTLEDGE CHAPMAN & HALL. London. — ISBN 978-0-7146-5594-9.

- Соловьев В. С. Оправдание добра. Часть первая. Гл.3. Жалость и альтруизм

- Соловьев. В. С. Оправдание добра, 3,11,I

- Докинз, Клинтон Ричард. Возникла ли нравственность в процессе эволюции? // Бог как иллюзия = The God Delusion. — КоЛибри, 2009. — 560 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-389-00334-7.

- Проблемы моральных мотивов поведения в современной отечественной этической и психологической литературе — философия.ру — библиотека философии и религии filosofia.ru

- Christoph Lumer. Rationaler Altruismus. Eine prudentielle Theorie der Rationalität und des Altruismus. Universitätsverlag Rasch, Osnabrück 2000.

- Howard Margolis. Selfishness, Altruism, and Rationality. A Theory of Social Choice. Chicago and London, 1982.

- Eagly A.H. Sex differences in social behavior: A social-role interpretation. — Erlbaum, Hillsdale, NJ 1987.

- Hoffman M.L. Is altruism a part of human nature? In: Journal of Personality and Social Psychology. 40 (1981), S. 121—137.

- Росс, Ли Д. (англ.)русск., Нисбетт, Ричард Э. (англ.)русск.. Человек и ситуация: Уроки социальной психологии = The Person and the Situation: Perspectives of Social Psychology / Перевод с английского В. В. Румынского, под редакцией Е. Н. Емельянова, B. C. Магуна. — М.: Аспект-Пресс, 12 января 1999. — 429 с. — 5000 экз. — ISBN 5-7567-0234-2, ISBN 5-7567-0233-4.

- Леонтьев, Дмитрий Алексеевич. Лабиринт идентичностей: не человек для идентичности, а идентичность для человека (рус.) // Философские науки : журнал. — 2009. — № 10. — С. 6.

- Bell, Graham. Selection: the mechanism of evolution. — Oxford : Oxford University Press, 2008. — P. 367–368. — ISBN 0-19-856972-6.

В Викисловаре есть статья «альтруизм»

Альтруизм

в родственных проектах

Цитаты в Викицитатнике

Медиа на Викискладе

Примеры альтруизма

Понятие альтруизм определяет собой особый нравственный принцип, который заставляет людей бескорыстно помогать другим, причем нередко принося в жертву этому собственные интересы, желания и потребности. Огюст Конт, французский философ, который сформировал это определение, главным девизом альтруиста считал фразу «живи для других».

Проблема альтруизма

Часто можно услышать противопоставление альтруизма как высшей степени отказа от собственных интересов, и эгоизма, как высшей степени концентрации на себе. Однако на самом деле эти два понятия нередко путаю, подменяя одно другим, ведь альтруист считает, что он совершает поступки, руководствуясь лишь желание помочь окружающим, а ведь на самом деле он может преследовать личную выгоду, что само по себе противоречит понятию альтруизма.

Эгоизм и альтруизм в психологии нередко дополняют еще одним понятием – эготизм. Здоровый эготизм – это удовлетворение собственных интересов не в ущерб другим людям, что считается наиболее логичной, правильно и здоровой позицией, в то время как эгоизм критикуют за игнор социальных норм в угоду собственным интересам.

Однако проблем альтруизма тоже достаточно много, ведь альтруистами становятся люди с неудовлетворенными моральными потребностями. Их может быть множество, но одна из самых важных – потребность быть кому-то нужным, которая реализуется таким образом.

С другой стороны, альтруизм — помощь другим, исходящая из духовных мотивов и интересов личности, то есть конструктивная практика, позволяющая личности достигать удовлетворения собственных потребностей через помощь другим.

Примеры альтруизма

Взглянуть на это явление можно с совершенно разных точек зрения, и проще это сделать, рассмотрев примеры альтруизма.

- Женщина ухаживает за мужем и детьми, помогает соседям, дает пожертвования нищим, но при этом совершенно не находит время для себя, своих интересов, увлечений и внешности.

- Жена запойного алкоголика, которая терпит нетрезвого мужа, стремится чем-то ему помочь, или смирившись просто ухаживает за ним, забывая о себе.

В этих двух примерах альтруистическое поведение связано с реализацией потребности в нужности, в которой обычно человек даже не признается себе сам. Однако есть и другие примеры, где, как ни крути, а выгоды для самого человека нет. Например, солдат, закрывающий своим телом мину, чтобы его товарищи могли пройти. В итоге герой умирает, совершив подвиг, и помогая своей отчизне одержать победу – и это истинный альтруизм, в котором нет ни доли его выгоды.

Определение альтруизма

Альтруизм – это деятельность человека, направленная на заботу о другом человеке, его благополучии и удовлетворении его интересов.

Альтруист – это человек, в основе нравственных понятий и поведения которого лежит солидарность и забота в первую очередь о других людях, об их благополучии, соблюдении их желаний и оказании им помощи.

Альтруистом индивидуума можно назвать тогда, когда при его социальном взаимодействии с другими нет корыстных мыслей о собственной выгоде.

Есть 2 очень важных момента: если человек действительно бескорыстен и претендует на право называться альтруистом, то он должен быть альтруистичен до конца: помогать и заботиться не только о своих близких, родных и друзьях (что является его естественным долгом), но и оказывать помощь совершенно посторонним людям вне зависимости от их половой, расовой, возрастной, должностной принадлежности.

Второй важный момент: помогать без ожидания благодарности и взаимности. В этом коренное отличие альтруиста от эгоиста: альтруистический человек, оказывая помощь, не нуждается и не ждет похвалы, благодарности, ответной услуги в ответ, не допускает даже мысли, что ему теперь что-то должны. Ему претит сама мысль о том, что своей помощью он поставил человека в зависимое положение от себя и может ожидать помощи или услуги в ответ, сообразно с потраченными усилиями и средствами! Нет, истинный альтруист именно помогает бескорыстно, в этом его радость и главная цель. Он не относится к своим действиям как к «инвестициям» в будущее, не подразумевает, что ему это вернется, просто дает, не ожидая ничего взамен.

В этом контексте хорошо привести пример мамочек и их деток. Одни мамы дают ребенку всё, в чем он нуждается: образование, дополнительные развивающие занятия, которые раскрывают таланты ребенка – именно то, что нравится ему САМОМУ, а не его родителям; игрушки, одежду, путешествия, походы в зоопарк и на аттракционы, балование сладостями по выходным и мягкий, ненавязчивый контроль. При этом они ведь не ожидают, что ребенок, став взрослым, отдаст им деньги за все эти развлечения? Или что он обязан до конца жизни быть привязанным к матери, не иметь личной жизни, как она не имела, будучи занята с младенцем; тратить на нее все свои средства и время? Нет, такие мамы этого не ожидают – они просто ДАЮТ это, потому что любят и желают счастья своему малышу, и ни разу потом не попрекают своих детей потраченными средствами и силами.

Есть другие мамочки. Набор развлечений тот же самый, но чаще всего все это навязанное: дополнительные занятия, развлечения, одежда – не те, что хочет ребенок, а те, что родители выбирают для него и считают лучшим и нужным для него. Нет, может быть в маленьком возрасте ребенок сам не в состоянии адекватно подобрать себе одежду и рацион питания (вспомните, как дети обожают чипсы, попкорн, сладости в огромных количествах и готовы неделями питаться кока-колой и мороженым), однако суть в другом: родители относятся к своему ребенку как к выгодной «инвестиции».

Когда он вырастает, в его адрес звучат фразы:

- «Я тебя растила не для этого!»,

- «Ты должен за мной ухаживать!»,

- «Ты меня разочаровал, я столько в тебя вкладывалась, а ты!…»,

- «Я потратила на тебя молодые годы, а ты чем мне платишь за заботу?».

Что мы здесь видим? Ключевые слова – «платишь за заботу» и «вкладывалась».

Уловили, в чем загвоздка? В альтруизме нет понятия «гордыня». Альтруист, как мы уже говорили, НИКОГДА не ожидает платы за свою заботу о другом человеке и его благе, за свои добрые дела. Никогда он не относится к этому как к «вложению» с последующими процентами, просто помогает, одновременно становясь лучше и самосовершенствуясь.

Отличие альтруизма и эгоизма.

Как мы уже говорили, альтруизм – это деятельность, направленная на заботу о благополучии других.

А что такое эгоизм? Эгоизм – это деятельность, направленная на заботу о собственном благополучии. Видим здесь вполне очевидную общую концепцию: в обоих случаях есть Деятельность. А вот в результате это деятельности – основное различие понятий. Которые мы рассматриваем.

В чем различие альтруизма и эгоизма?

- Мотив деятельности. Альтруист делает что-либо, чтобы другим было хорошо, в то время как эгоист – чтобы было хорошо ему самому.

- Потребность в «плате» за деятельность. Альтруист не ждет вознаграждений за свою деятельность (денежных или словестных), его мотивы гораздо выше. Эгоист же считает вполне естественным, чтоб его хорошие поступки замечали, «клали на счет», запоминали и отвечали услугой за услугу.

- Потребность в славе, похвале и признании. Альтруисту не нужны лавры, похвалы, внимание и слава. Эгоисты же любят, когда их поступки замечают, восхваляют их и приводят в пример как «самых бескорыстных людей на свете». Ирония ситуации при этом, конечно, вопиющая.